安徽县域高质量发展研究报告(2025)

县域经济是国民经济的基本单元。党的十八大以来,习近平总书记多次对壮大县域经济作出重要指示批示,强调“发展各具特色的县域经济,培育一批农业强县、工业大县、旅游名县,促进农民群众就近就业增收,因地制宜推进城镇化进程”。近年来,安徽县域经济蓬勃发展,成为新型城镇化、城乡融合发展与乡村全面振兴的重要推动力,是安徽经济逐年攀升、持续向好的生动写照。为更好推动安徽县域高质量发展,特开展此项研究,并将每年发布相关报告。

本报告主要包括三个方面内容:一是对安徽县域高质量发展进行指数分析,呈现各县(市)高质量发展水平,以营造你追我赶、争先进位的良好氛围;二是进行比较研究,呈现县域经济对安徽经济高质量发展的贡献及其在全国县域发展中的方位;三是针对安徽县域发展现状,提出加快安徽县域高质量发展的对策建议。

一、安徽县域高质量发展指数分析

(一)评价指标方法与数据来源

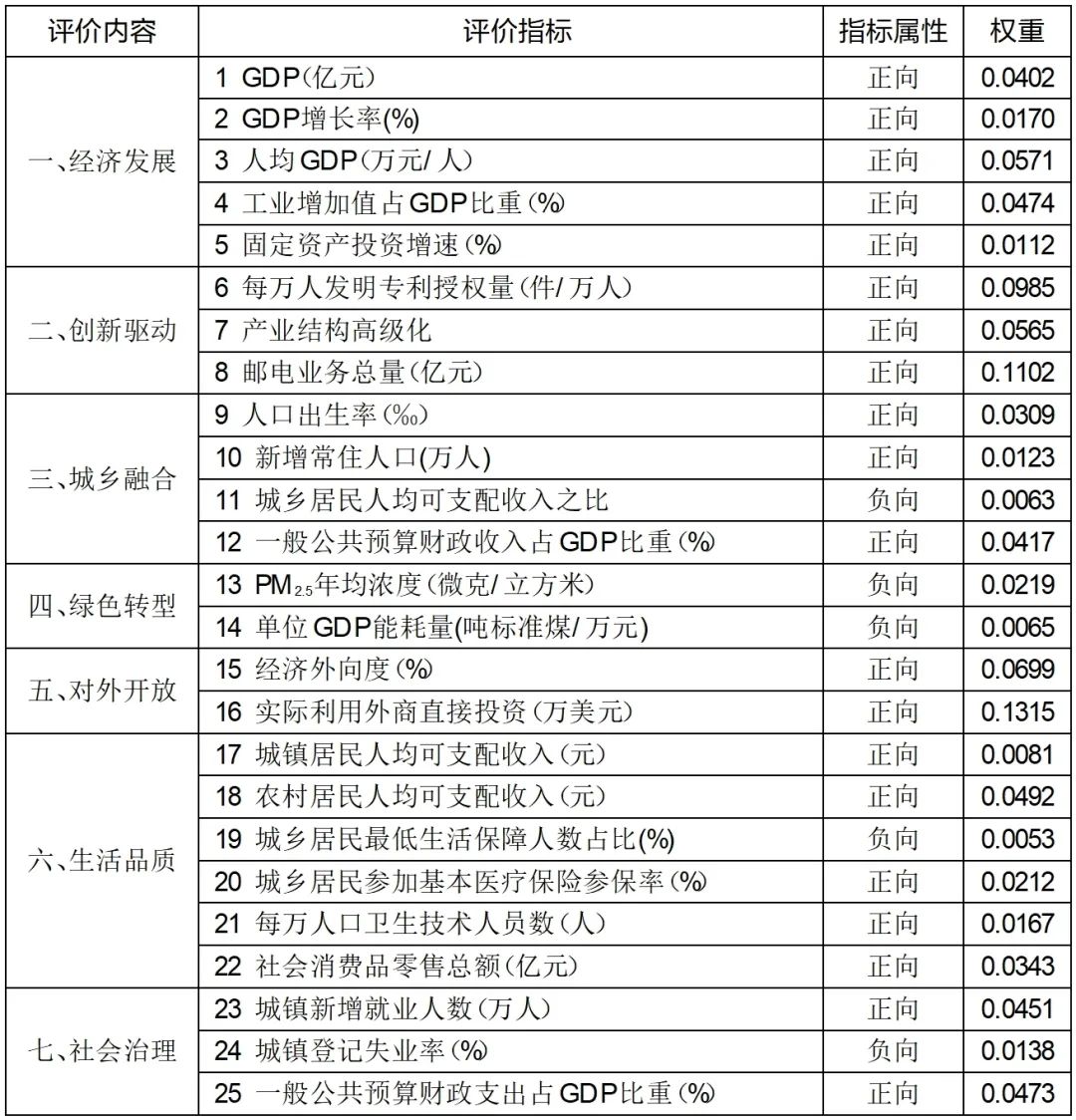

根据党中央、国务院和安徽省相关文件精神,结合“三地一区”建设及有关研究文献,坚持新发展理念,从经济发展、创新驱动、城乡融合、绿色转型、对外开放、生活品质和社会治理等七个维度,构建25个指标体系对安徽县域高质量发展进行综合评价。具体评价指标见表1所示。

表1 安徽县域高质量发展评价指标体系

评价指标设计过程中,注重指标构建的科学性、引领性与前瞻性,既真实反映现状水平,又揭示发展的优劣势及特点。评价方法主要采用的是客观赋权的熵值法。为了确保统计指标构建的科学性以及数据来源的权威性,指数评价所使用数据均来源于2024年安徽省与各地市统计年鉴,以及各县(市)统计公报、政府工作报告。

(二)综合指数与分类别发展指数分析

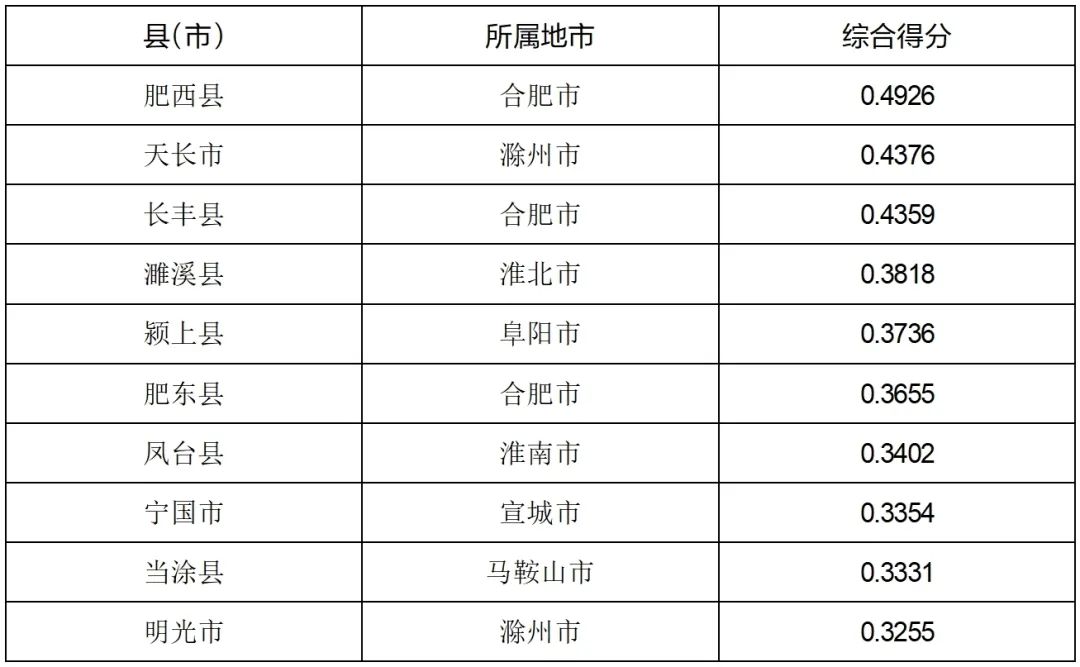

(1)安徽县域高质量发展综合分析。根据表1的25个指标的综合测评结果显示,肥西县、天长市、长丰县、濉溪县、颍上县、肥东县、凤台县、宁国市、当涂县和明光市等县(市)名列前茅。这些县(市)主要分布在合肥、滁州等经济发展活力较强的市域,中心城市经济社会发展的辐射、溢出效应显著。肥西县、长丰县、肥东县得到了合肥的辐射带动,天长市则通过融入南京、扬州等重要城市,为高质量发展赢得了更多机会。

表2 安徽县域高质量发展综合分析

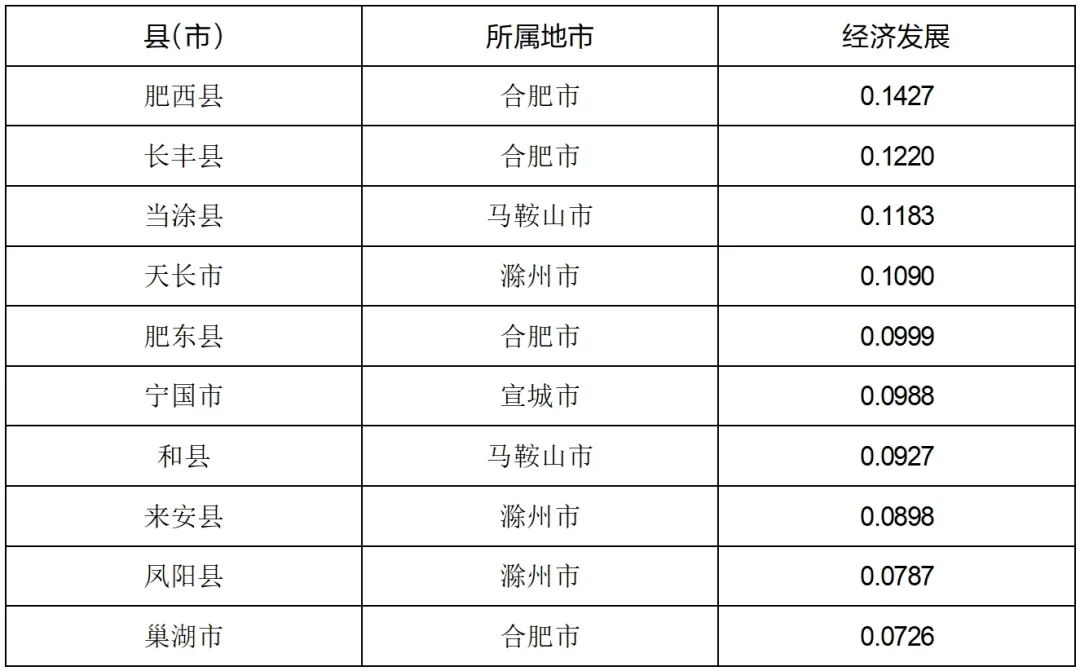

(2)安徽县域经济发展分析。根据GDP、GDP增长率、人均GDP、工业增加值占GDP比重及固定资产投资增速等指标的综合测评结果显示,肥西县、长丰县、当涂县、天长市、肥东县、宁国市、和县、来安县、凤阳县和巢湖市等县(市)名列前茅。从地区分布来看,合肥有4个县(市)进入全省前十位,占据绝对优势;滁州、马鞍山和宣城的县(市)在全省也具有一定的竞争力,分别有3个、2个、1个县(市)进入全省前十位,总体上与高质量发展排名情况较为接近。

表3 安徽县域经济发展分析

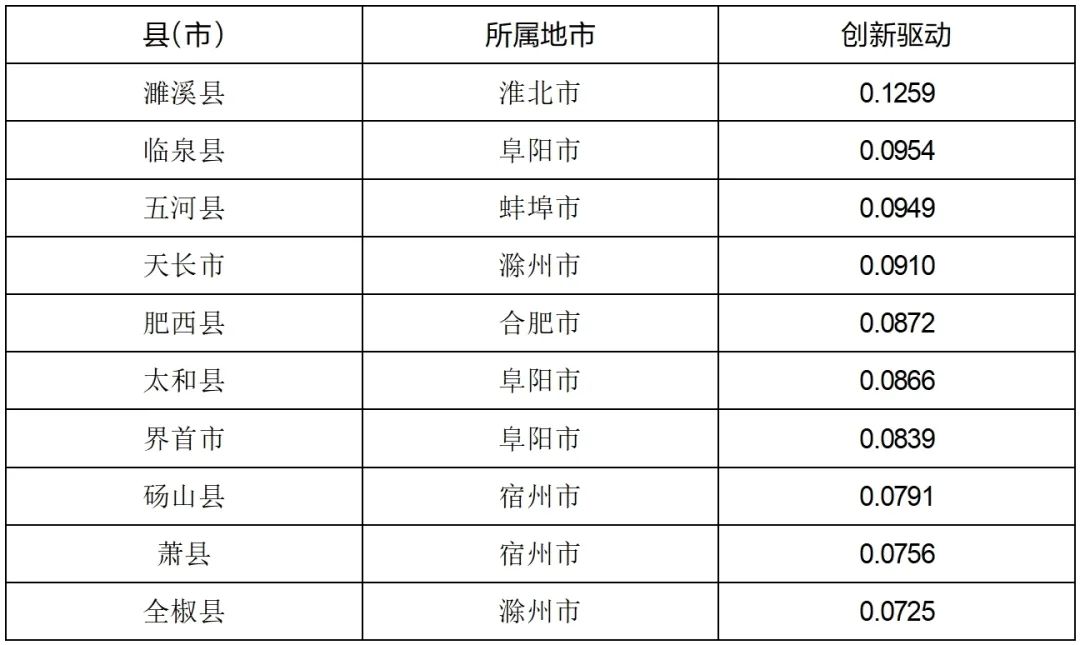

(3)安徽县域创新发展分析。根据每万人发明专利授权量、产业结构高级化及邮电业务总量等指标的综合测评结果显示,濉溪县、临泉县、五河县、天长市、肥西县、太和县、界首市、砀山县、萧县和全椒县等县(市)名列前茅。从地区分布来看,阜阳有3个县(市)进入全省前十位,滁州和宿州均有2个县(市)进入全省前十位,淮北、蚌埠和合肥各有1个县(市)进入全省前十位。

表4 安徽县域创新发展分析

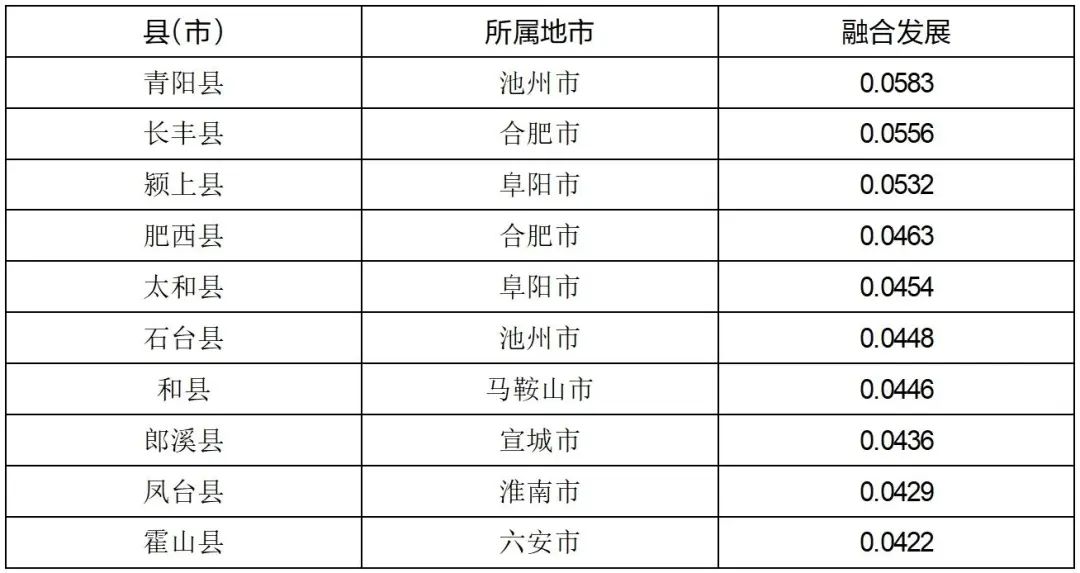

(4)安徽县域城乡融合发展分析。根据人口出生率、新增常住人口、城乡居民人均可支配收入之比及一般公共预算财政收入占GDP比重等指标的综合测评结果显示,青阳县、长丰县、颍上县、肥西县、太和县、石台县、和县、郎溪县、凤台县和霍山县等县(市)名列前茅。从地区分布来看,池州、合肥和阜阳均有2个县(市)进入全省前十位,马鞍山、宣城、淮南和六安各有1个县(市)进入全省前十位。

表5 安徽县域城乡融合发展分析

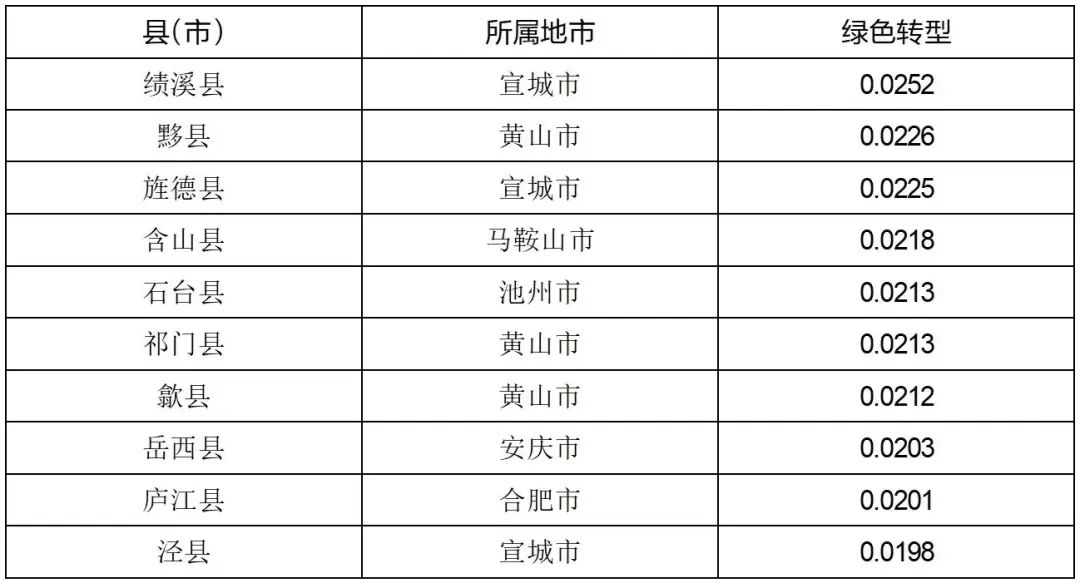

(5)安徽县域绿色转型发展分析。根据PM2.5年均浓度、单位GDP能耗量等指标的综合测评结果显示,绩溪县、黟县、旌德县、含山县、石台县、祁门县、歙县、岳西县、庐江县和泾县等县(市)名列前茅。从地区分布来看,这些县(市)主要分布在宣城、黄山、马鞍山、池州、安庆和合肥,呈现出一定的区域集聚特征。

表6 安徽县域绿色转型发展分析

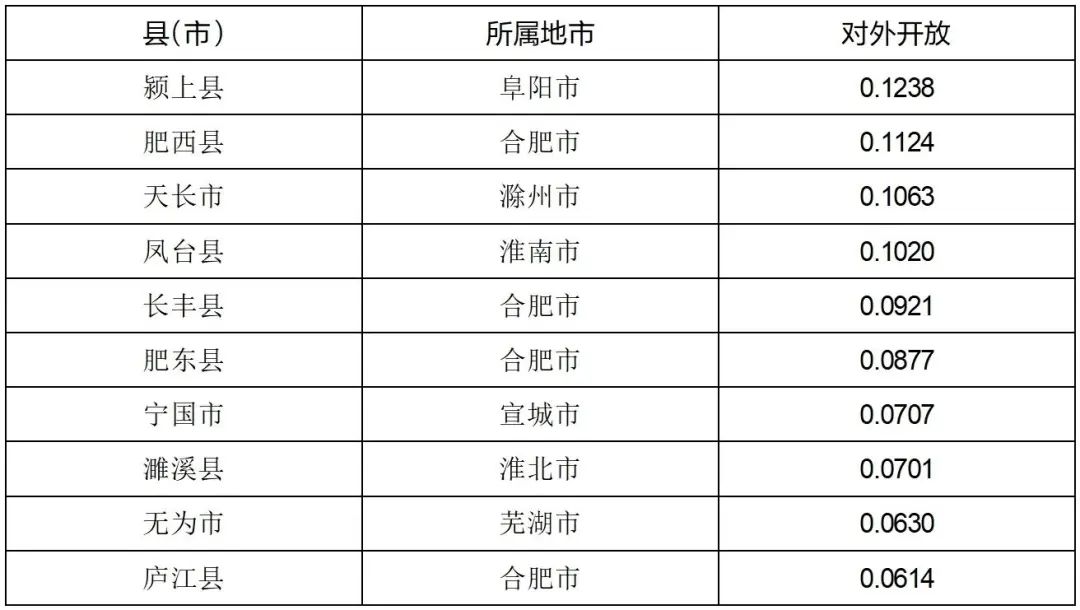

(6)安徽县域开放发展分析。根据经济外向度、实际利用外商直接投资等指标的综合测评结果显示,颍上县、肥西县、天长市、凤台县、长丰县、肥东县、宁国市、濉溪县、无为市和庐江县等县(市)名列前茅。从地区分布来看,合肥有4个县(市)进入全省前十位,阜阳、滁州、淮南、宣城、淮北和芜湖各有1个县(市)进入全省前十位。

表7 安徽县域开放发展分析

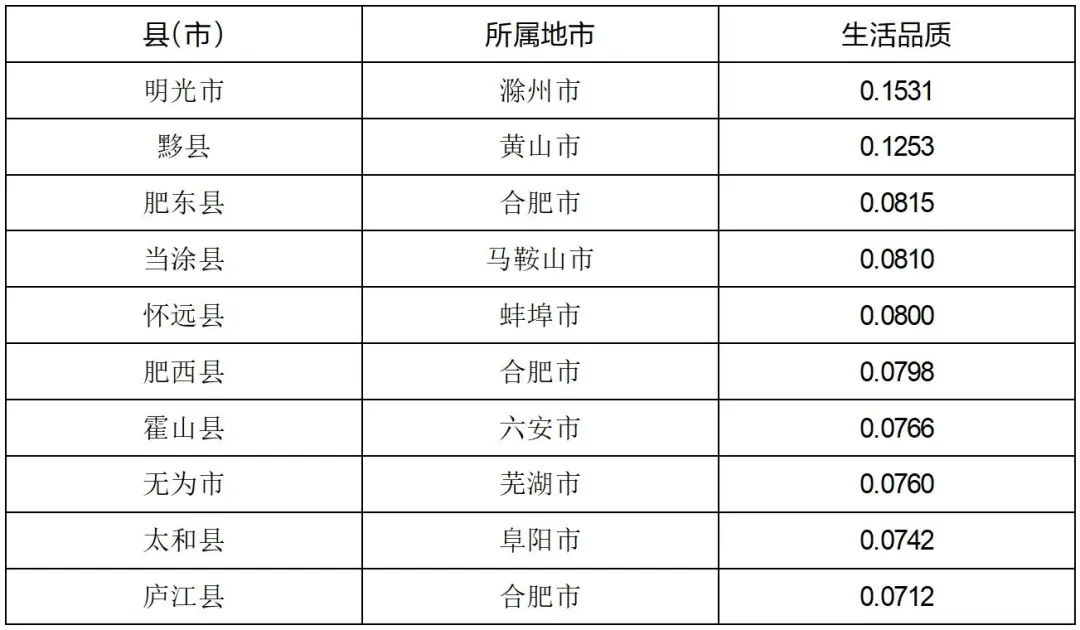

(7)安徽县域生活品质分析。根据城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、城乡居民最低生活保障人数占比、城乡居民参加基本医疗保险参保率、每万人口卫生技术人员数和社会消费品零售总额等指标的综合测评结果显示,明光市、黟县、肥东县、当涂县、怀远县、肥西县、霍山县、无为市、太和县和庐江县等县(市)名列前茅。从地区分布来看,合肥有3个县(市)进入全省前十位,滁州、黄山、马鞍山、蚌埠、六安、芜湖和阜阳各有1个县(市)进入全省前十位。

表8 安徽县域生活品质分析

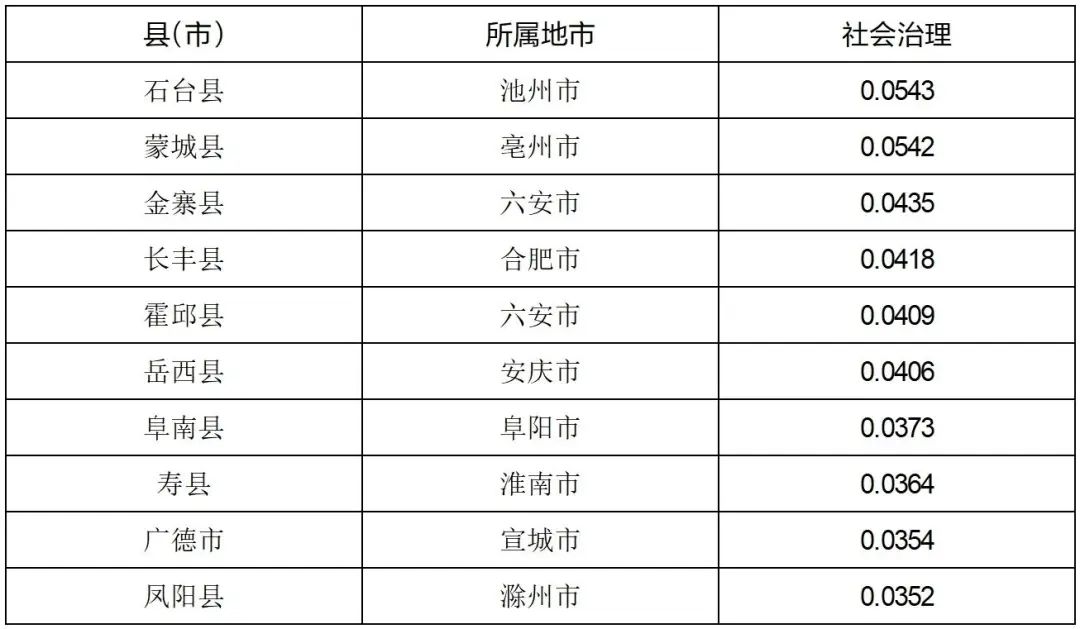

(8)安徽县域社会治理水平分析。根据城镇新增就业人数、城镇登记失业率和一般公共预算财政支出占GDP比重等指标的综合测评结果显示,石台县、蒙城县、金寨县、长丰县、霍邱县、岳西县、阜南县、寿县、广德市和凤阳县等县(市)名列前茅。从地区分布来看,六安有2个县(市)进入全省前十位,池州、亳州、合肥、安庆、阜阳、淮南、宣城和滁州各有1个县(市)进入全省前十位。

表9 安徽县域社会治理水平分析

二、县域对安徽经济高质量发展的战略支撑作用初步显现

从经济增长速度看,2023年安徽59个县(市)的GDP增速均值为6.3%,比全省GDP平均增速5.8%高出0.5个百分点,其中36个县(市)的GDP增速高于全省平均水平,占比61.02%。2024年安徽59个县(市)的GDP增速均值为6.3%,比全省GDP平均增速5.8%高出0.5个百分点,其中42个县(市)的GDP增速高于全省平均水平,占比71.19%。

从县域GDP占全省比重看,2023年安徽59个县(市)GDP总量为22161亿元,占全省GDP总量47050.6亿元的47.1%;2024年安徽59个县(市)GDP总量为23935亿元,占全省GDP总量50625亿元的47.3%,比2023年提升0.2个百分点。

从固定资产投资增速看,2023年县域固定资产投资增速为5.46%,高于全省4%增速1.46个百分点;2024年县域固定资产投资增速为6.66%,高于全省4.7%增速1.96个百分点。县域固定资产投资对经济发展的支撑作用呈增强态势。

从居民人均可支配收入和人均消费支出增长看,2023年农村居民人均可支配收入增长8.0%,比全省人均可支配收入增长速度快1.4个百分点;农村居民人均消费支出增长5.1%,比全省人均消费支出增长速度快0.4个百分点。2024年,农村居民人均可支配收入增长6.4%,比全省人均可支配收入增长速度快1个百分点;农村居民人均消费支出增长6.6%,比全省人均消费支出增长速度快0.7个百分点。

三、在全国县域发展中居中靠前

(一)综合实力稳中有进

从“千亿县”数量和排名来看,2022年中国“千亿县”总数54个,安徽仅有肥西县1个“千亿县”,GDP为1068.4亿元,居全国第45位;2023年中国“千亿县”总数增至59个,安徽仍仅有肥西县1个“千亿县”,GDP提升至1153.8亿元,排名上升至第44位;2024年中国“千亿县”总数达62个,安徽“千亿县”数量增至2个,肥西县和长丰县分别居全国“千亿县”第42位和第61位。从百强县数量和排名来看,《中国县域发展监测报告2022》显示,安徽3个县(市)入选中国综合竞争力百强县市,分别为肥西县(55位)、肥东县(75位)、长丰县(79位);《中国县域发展监测报告2023》显示,安徽入选数量增至4个,即肥西县(53位)、肥东县(74位)、长丰县(78位)、天长市(97位);而《中国县域发展监测报告2024》显示,安徽入选数量增至6个,分别为肥西县(50位)、肥东县(73位)、长丰县(77位)、天长市(92位)、当涂县(97位)、濉溪县(98位)。可见,安徽县域综合实力在不断增强。

(二)经济总量争先进位

《中国统计年鉴2024》数据显示,截至2023年底,全国共有1299个县、397个县级市和117个自治县。其中,安徽有50个县和9个县级市,县域数量略高于全国各省份的平均数。从经济总量看,安徽一半以上(34个,占比57.6%)的县域位列全国第一方阵(全国前500位)。据《中国县域统计年鉴2023》数据测算,在全国县(市)GDP排位中,安徽前100位县(市)有3个,分别为肥西县(48位)、肥东县(72位)、长丰县(80位);100位至200位县(市)有8个,分别为天长市(112位)、无为市(142位)、巢湖市(143位)、庐江县(146位)、濉溪县(157位)、当涂县(161位)、太和县(178位)、颍上县(198位)。此外,200位至300位县(市)有8个,300位至400位县(市)有11个,400位至500位县(市)有4个。有18个县(市)处于500位至1000位,7个县(市)位列1000位之后。

(三)创新能力居于前列

国家创新型县(市)建设是贯彻落实创新驱动发展战略的重要举措。首批52个国家创新型县(市)建设名单,安徽有3个,分别为界首市、宁国市和巢湖市;第二批92个,安徽有5个,分别为肥西县、天长市、无为市、桐城市、当涂县。安徽入选国家创新型县(市)建设名单的数量居全国第3位。《2024年中国中小城市高质量发展指数研究成果》显示,安徽有10个县(市)入选“2024年度全国科技创新百强县市”(入选数量位居全国第四),分别是肥西县(38位)、宁国市(42位)、长丰县(58位)、当涂县(65位)、天长市(66位)、肥东县(69位)、南陵县(89位)、巢湖市(91位)、无为市(94位)、广德市(97位)。《县域工业经济发展报告(2024年)》显示,安徽肥西县(15位)、天长市(59位)、肥东县(69位)、界首市(72位)、宁国市(74位)、广德市(75位)、长丰县(80位)、当涂县(89位)跻身2024年中国创新百强县(市)榜单。

(四)绿色发展表现突出

《2024年中国中小城市高质量发展指数研究成果》显示,安徽有8个县(市)入选“2024年度全国绿色发展百强县市”,入选数量居全国第4位,分别是宁国市(24位)、肥西县(38位)、长丰县(49位)、巢湖市(54位)、当涂县(59位)、广德市(62位)、天长市(85位)、霍山县(97位)。具体从生态文明建设示范创建来看,截至2023年底,安徽省累计创建国家生态文明建设示范区22个,其中县(市)示范区18个;累计创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地10个,其中县(市)实践创新基地9个,数量均位于全国前列。从PM2.5平均浓度来看,生态环境部数据显示,2023年全国PM2.5平均浓度为30微克/立方米,安徽有20个县(市)低于全国平均水平。

(五)生活品质中等偏上

《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》显示,我国社会消费品零售总额增速为3.5%,基本医疗保险参保率为94.18%,城镇居民人均可支配收入中位数为49302元,农村居民人均可支配收入中位数为19605元。根据各地2024年统计公报数据测算,安徽有53个县(市)的社会消费品零售总额增速高于全国平均水平,33个县(市)的基本医疗保险参保率高于全国平均水平,11个县(市)的城镇居民人均可支配收入高于全国中位数水平,43个县(市)的农村居民人均可支配收入高于全国中位数水平,县域居民生活、消费水平和医疗保障服务整体处于全国中上游。《中国县域共同富裕监测报告2024》显示,在中国县域共同富裕指数前100名中,中部地区入选县域数量为12个,其中安徽有3个县(市)上榜(入选数量居全国第7位、中部地区第2位),分别是宁国市(56位)、当涂县(80位)、肥西县(87位)。

四、多措并举推动安徽县域高质量发展

(一)因地制宜构建区域产业发展体系

按照农业强县、工业强县、文旅强县等不同类别,紧扣地域资源禀赋与历史文脉,以差异化、品牌化为核心,构建“一县一特色”的产业生态。一是支持粮食生产大县发展生态农业、设施农业、高效农业、共享农业。二是鼓励支持养殖业大县推行绿色循环种养模式,不断延伸产业链。三是指导农产品加工产业大县着力建设优势特色产业集群,促进一二三产融合发展。四是鼓励茶叶、水果、蔬菜、食用菌、中药材等特色产业大县不断开发特色产品,加强农业品牌建设。五是支持县域特色产业集群补链、延链、强链,做优做强做大。六是依托县域特色资源,打造休闲农业、乡村旅游、文化遗产旅游、生物多样性体验、低空观光飞行等特色旅游产品,开发精品旅游路线,实现文化资源向消费场景的有效转化。

(二)大力提升县域经济创新发展能力

科技是第一生产力,创新是第一动力。一是在聚人才、搭平台、增投入方面多花力气,强化体制机制改革、平台赋能、资源倾斜等。二是探索“科创飞地”模式,吸引高等学校和科研院所建研究分院,借智发展。三是大力开展产学研合作,健全“企业出题、高校解题、政府助题”的创新协同机制。四是不断提高对新技术的应用能力和水平,以科技创新引领产业创新,因地制宜发展新质生产力。五是围绕新能源汽车配件、智能家电零部件等细分领域定向攻关“卡脖子”技术,并通过“工业互联网+产业集群”模式实现产业链协同升级。六是积极探索“小县大创新”的县域创新发展模式,推动各县(市)因地制宜前瞻布局未来产业,推动人工智能与特色优势产业融合发展。

(三)不断提高县域开放发展水平

提高县域利用国际国内两个市场、两种资源的能力,是其实现高质量发展和加速发展的重要路径。开放发展包括对内开放和对外开放。提高对内开放发展水平,就是要吸引国内的资金、技术、产业等要素向我省县域集聚。为此,要积极融入长三角一体化、南京都市圈、合肥都市圈发展战略,以便获得更多的溢出效应;加强同央企、省属企业和头部企业的联系和合作;加强同中心城市开发区、园区的联系与合作,利用设立园中园等方式承接产业转移;积极构建县域跨省合作发展网络;将《沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案》向县域延伸等。提高对外开放水平,就是要提高优进优出能力,买全球卖全球。为此,要设立外贸扶持专项资金,加快大通关体制建设;支持县域企业在境外开发资源和拓展市场,加快县域转变外贸发展方式和“走出去”的步伐;做好招引外资工作,包括创新招引外资思路、健全引进外资工作机制、建立智慧招商引资平台、兑现招引外资绩效奖励、打造吸引外资“金字招牌”、服务好现有外资企业等方面。

(四)加快培育和壮大经营主体

地方经济的发展规模与水平,取决于经营主体的数量与质量。增加经营主体数量需要在延长企业生命周期、打造创新创业沃土、健全“双创”孵化机制、提高“双招双引”成效等方面下功夫,尤其是要牢牢抓住招商引资、招才引智这个牛鼻子,积极引进新要素、新变量,壮大县域经营主体。同时,要在提高企业品牌影响力和创新能力、完善政策支持体系等方面下功夫,注重培育规上企业、隐形冠军、单项冠军、专精特新“小巨人”企业、上市公司、独角兽企业、龙头企业链主企业。

(五)积极推进县域城乡融合发展

城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。一是壮大县域富民产业,培育乡村新产业新业态,拓展农民增收致富渠道,持续缩小城乡居民收入差距。二是着力破除城乡二元结构,以更有力的政策举措引导人才、资金、技术、信息等要素向农业农村流动,让农业农村在现代化进程中不掉队、逐步赶上来。三是完善强农惠农富农支持制度,确保人力投入、物力配置、财力保障等与乡村全面振兴目标任务相适应。四是扎实推进城镇基础设施向乡村延伸,持续推动城乡基本公共服务均等化,完善教育、医疗、社会保障、养老托育等公共服务体系。五是完善以县城为枢纽、乡镇为节点、辐射带动乡村的城乡一体化空间格局,把县城作为推进城镇化建设的重要载体,推动与周边城市和县城联动发展,强化县城连接城市、辐射乡村能力。

(六)切实加强县乡镇干部队伍建设

建设高素质县乡镇干部队伍是推动县域高质量发展的关键。一要加强对县乡镇干部的培养。包括到发达地区挂职、到党校学习、举办专题研讨班等。二要打破论资排辈,破除能上不能下的体制机制障碍。三要培育良好政治生态,让优秀干部脱颖而出。四要建立健全容错纠错机制,为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲。